часть 1 часть 2 часть 3 часть 4

В конце мая – начале июня 2019 года состоялись Общее собрание Союзлегпрома и совещание в профильном департаменте Минсельхоза РФ. Из материалов мероприятий стало известно, что после полувекового «перерыва», обусловленного директивными решениями совмина и минсельхоза СССР 1957-61 годов, восстанавливается промышленное хлопководство в Южной России.

Это связано, прежде всего, с постоянным удорожанием хлопка на мировом рынке с и тенденцией сокращения его поставок – более чем на 70% инвалютных с 1993 г. из когда-то «братских» южных республик. Ввиду ускоренной реализации в этих странах госпрограмм по развитию комплексной переработки хлопка-сырца и экспорта хлопкопродукции высоких переделов.

К настоящему времени до 20-25% общих затрат российских предприятий легпрома приходится на импорт хлопка-сырца из Центральной Азии, Азербайджана, Турции, КНР, США и ряда других стран. Но по оценкам специалистов южнороссийский хлопок может заместить от 15 до 25, а то и почти 30% объема, ввозимого в РФ. Но при максимальном материально-техническом, финансовом, инфраструктурном, кадровом обеспечении этой отрасли, что, в свою очередь, возможно только при ее целенаправленной господдержке. Во всяком случае, ко второй половине 1950-х южнороссийский сырец, включая крымский, обеспечивал не меньше 25% трети ежегодного спроса на это сырье в текстильной и легкой промышленности РСФСР.

Причем ряд сортов сырца южноевропейского региона СССР небезуспешно возделывались, напомним, в Болгарии, Румынии, Венгрии, Албании. Причем в Албании – до первой половины 90-х включительно (в других упомянутых соцстранах в начале-середине 60-х продублировали принятые ранее решения Москвы о закрытии этой отрасли в южноевропейском регионе СССР).

Восстановительные работы, в виде НИОКР, опытных переработки и самих посевов стартовали еще во второй половине 1990-х в Астраханской области. Они практически доказали реальные возможности частичного замещения хлопкоимпорта и, вдобавок, позволили, да и поныне позволяют сокращать площади неиспользуемых, деградируемых сельхозпочв. А также – имеют социальную значимость, повышая уровень занятости местного трудоспособного населения. Потому уже в тот период специалисты считали необходимой федеральную целевую программу по хлопководству на средне- и долгосрочный периоды, но тогдашние правительства РФ, сперва обещая изучить эти предложения, вскоре о них забыли.

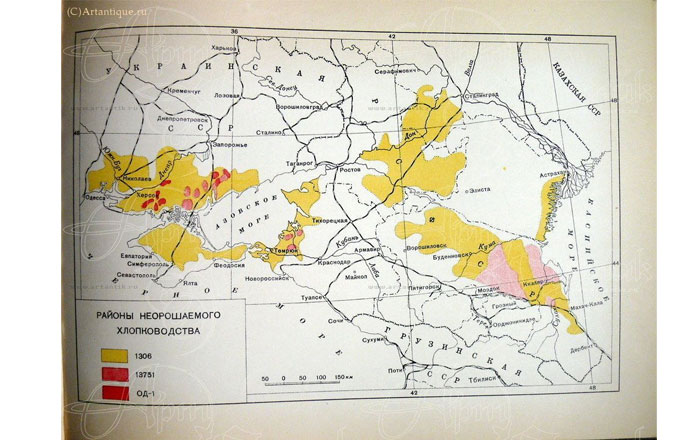

Между тем, хлопководство было директивно «упразднено» на рубеже 50-х — 60-х не только на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье. Но также в Молдавии, на юге Украины, Армении, в грузинской Аджарии и в Крыму. Во имя почти повсеместного в СССР «кукурузоразведения» и быстрорастущего завоза в РСФСР (и в другие республики европейского региона страны) среднеазиатского, а следом – и китайского, египетского, южноазиатского сырца.

По воспоминаниям первого и единственного министра хлопковой промышленности Украинской ССР в 1949-1956 годах Евгения Алексеевского (1906-1979), многие специально выведенные сорта неплохо прижились со второй половины 40-х — начала 50-х на юге Украины, в Молдавии, Крыму, на Северном Кавказе, Нижнем Поволжье, на юге Армении (вдоль р. Аракс), в Аджарской АССР (Грузия). И, в основном, там же перерабатывались. Причем крымское хлопководство было основано еще в 16 веке. Но «по экономическим и климатическим причинам местный хлопок в сравнении со среднеазиатским и азербайджанским имел в тот период высокую себестоимость и нередко уступал по ряду качественных параметров. А когда в быстрый рост пошел дешевый хлопкоимпорт из Египта, КНР, Индии, Пакистана, США, Турции, промышленное хлопководство упомянутых регионов стало, естественно, нерентабельным». Впрочем, по мнению Е. Алексеевского, «для мало- и среднемощных текстильных предприятий вблизи хлопкопосевов в тех же регионах местное хлопкосырье было рентабельно использовать».

Продолжение следует

Алексей Чичкин

Фото: из открытых источников